Transición ecológica: una cuestión de justicia global y supervivencia

-

Cristina Narbona

Vicepresidenta Primera del Senado. Presidenta del PSOE

1. Introducción

Hace cincuenta años se celebró en Estocolmo la primera reunión de Naciones Unidas dedicada a los problemas ambientales (1). Los gobiernos escandinavos fueron los más activos a la hora de introducir tales cuestiones en la agenda internacional: sus ciudadanos estaban ya entonces concienciados y preocupados por el fenómeno de la peligrosa “lluvia ácida”, consecuencia de actividades muy contaminantes en los países de su entorno, en particular en el Reino Unido.

Ese mismo año se publicó “Los límites del crecimiento”, un informe del Club de Roma(2), encargado a diecisiete científicos del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), que predecía un colapso ambiental generalizado a finales del presente siglo, si no cambiaban profundamente las pautas de producción y de consumo del modelo económico dominante. En 2020 se habían cumplido ya buena parte de sus pronósticos, que fueron rotundamente descalificados como catastrofistas durante mucho tiempo.

Diez años antes, se había publicado “Primavera silenciosa”, de la bióloga estadounidense Rachel Carson (3). Este libro -una contundente denuncia de los riesgos de los pesticidas químicos sobre la salud- produjo un importante efecto en la opinión pública norteamericana, con efectos muy relevantes: algunos años después, se prohibía el DDT en EEUU, y se creaba la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Estos tres hechos constituyen, según mi opinión, hitos fundamentales en el inicio de lo que hoy denominamos la “transición ecológica” de la economía. Por “transición ecológica” entendemos la transformación gradual del sistema productivo, de forma que se reduzca el consumo de recursos naturales así como todo tipo de contaminación, y que se preserven y restauren los ecosistemas, hasta alcanzar una situación compatible con el mantenimiento de los principales equilibrios ecológicos.

Ello exige el uso de nuevas tecnologías, pero también un cambio substancial en los hábitos de vida, y por lo tanto un esfuerzo colectivo de máxima responsabilidad.

Los avances de la ciencia y de la concienciación ciudadana, han sido determinantes para conocer cada vez mejor los efectos de la acción humana sobre la salud del planeta -y sobre las correspondientes consecuencias para la salud de todos los seres vivos-, así como para transmitir este conocimiento a la opinión pública, incentivando su implicación.

El problema más grave es sin duda la lentitud en el necesario cambio de paradigma económico, teniendo en cuenta la velocidad de las alteraciones en los ecosistemas, -muy superior a la prevista hasta hace poco por la comunidad científica- que comportan ya situaciones de extrema vulnerabilidad, en particular para los ciudadanos más desfavorecidos y para los países más pobres.

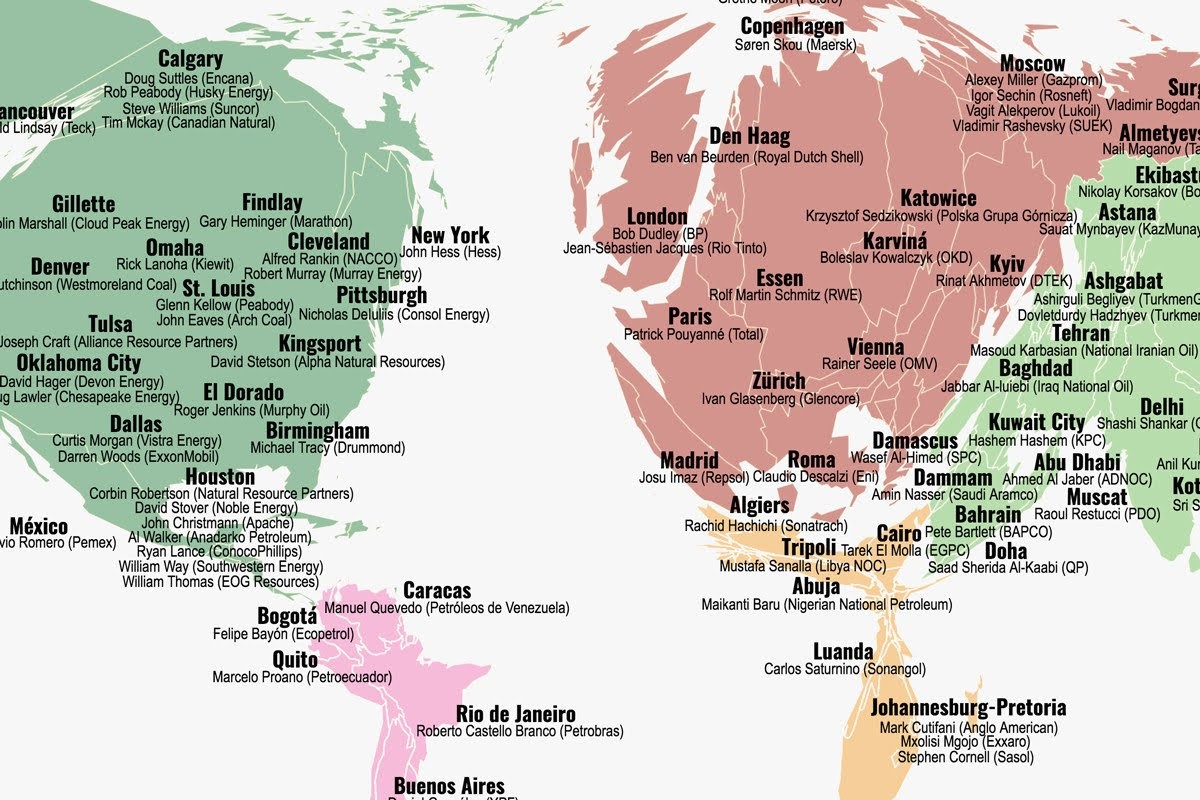

La resistencia al citado cambio es el resultado de la concentración de poder económico y mediático en muy pocas manos, lo que conlleva una gran capacidad para cuestionar la realidad de los problemas ambientales, de forma que la opinión pública llega a creer que tales problemas no son tan graves y que son, en todo caso, el precio ineludible del progreso económico y social. Todavía demasiadas personas están convencidas de que, si aumenta el PIB, se está generando riqueza y bienestar. Afortunadamente cada vez hay más baja evidencia de esta peligrosa falacia (4).

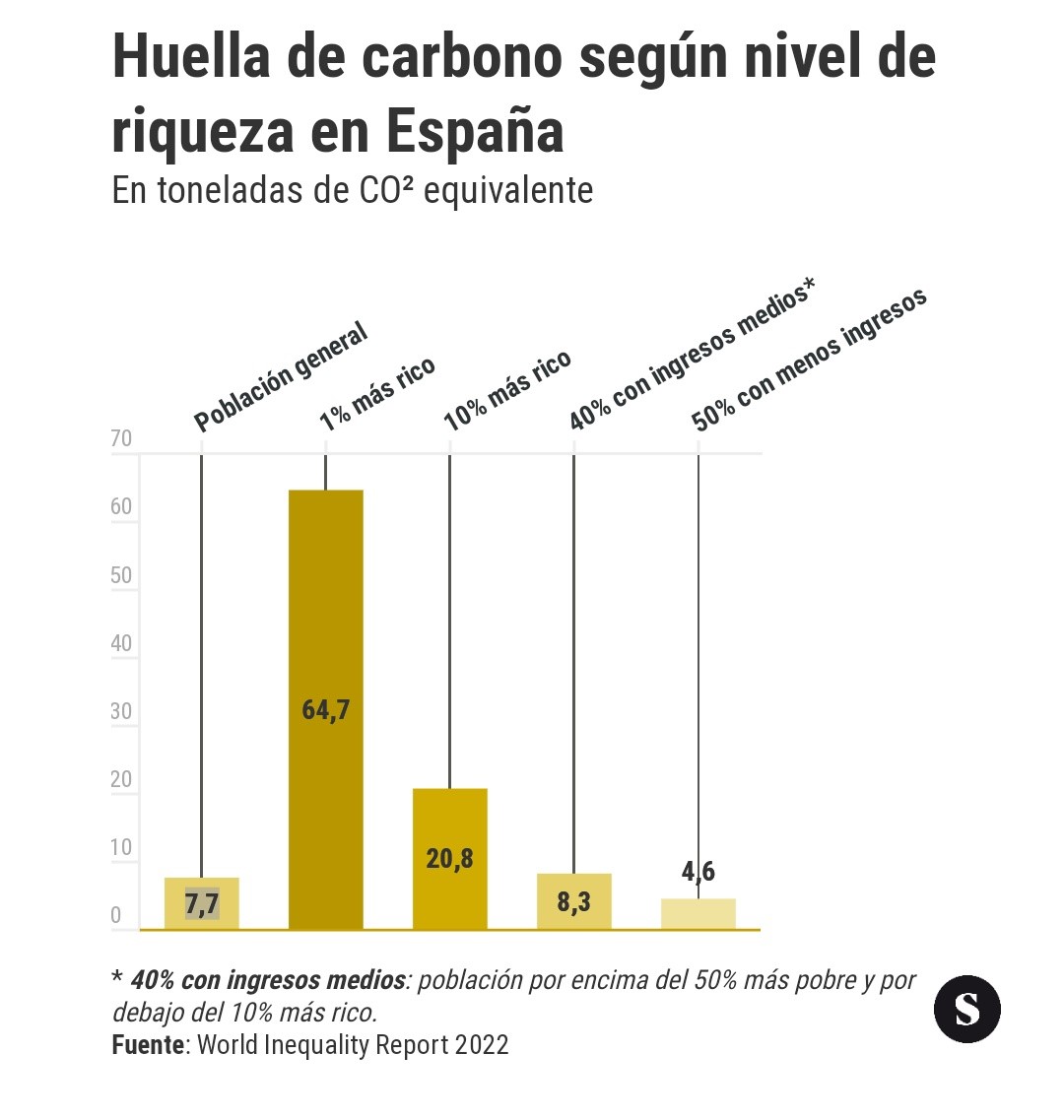

Todo lo anterior remite a la imprescindible aproximación ética al tema objeto de esta ponencia: quienes se ven más perjudicados por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, son precisamente quienes menos han contribuido a provocar dichos procesos.

En África, en el Sudeste asiático, en buena parte de América Latina y en las pequeñas islas del Pacífico, se sufren severas y crecientes hambrunas, sequías, inundaciones, elevación del nivel del mar… así como gravísimos episodios de contaminación del suelo, del aire y del agua causados por la acumulación de residuos, muchos de ellos tóxicos, procedentes de los países más ricos del planeta. Una reciente investigación (5) sobre el aumento de las exportaciones de residuos electrónicos desde el mundo más desarrollado hacia los países más pobres, pone de manifiesto la cara oscura de la supuesta “economía limpia” de la que presumimos en nuestro entorno… La transición ecológica constituye por tanto una cuestión de justicia, de “equidad global”, cada vez más evidente: el consumismo exagerado y el cortoplacismo del modo de vida occidental, afectan en particular a aquellos países de los que obtenemos materias primas -pensemos simplemente en la deforestación acelerada de la Amazonia, o en los recursos mineros que se extraen con serias consecuencias para la salud de los mineros-, y que convertimos también en nuestros vertederos.

Un ejemplo: la Unión Europea y Estados Unidos generan más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de China, durante los procesos de fabricación de productos que después se consumen en nuestros países.

Cuando hablamos de “transición ecológica”, tenemos por lo tanto que añadir “justa”, es decir acompañada por medidas específicas para evitar consecuencias sociales indeseables tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

2. Lo que la ciencia nos dice

La comunidad científica venía alertando de los riesgos ambientales mucho antes de que éstos aparecieran en la agenda política internacional. Tanto el cambio climático como el agujero en la capa de ozono habían sido identificados durante la primera mitad del siglo XX como la consecuencia de determinados gases de efecto invernadero (GEI ), en el primer caso, y de ciertas substancias químicas en el segundo. Asimismo, eran ya conocidos en esa época muchos de los efectos de la contaminación sobre la salud humana, y, de hecho, en muchos países occidentales se promulgaron leyes sobre calidad del aire y del agua potable, antes de que existieran compromisos al respecto a nivel supranacional.

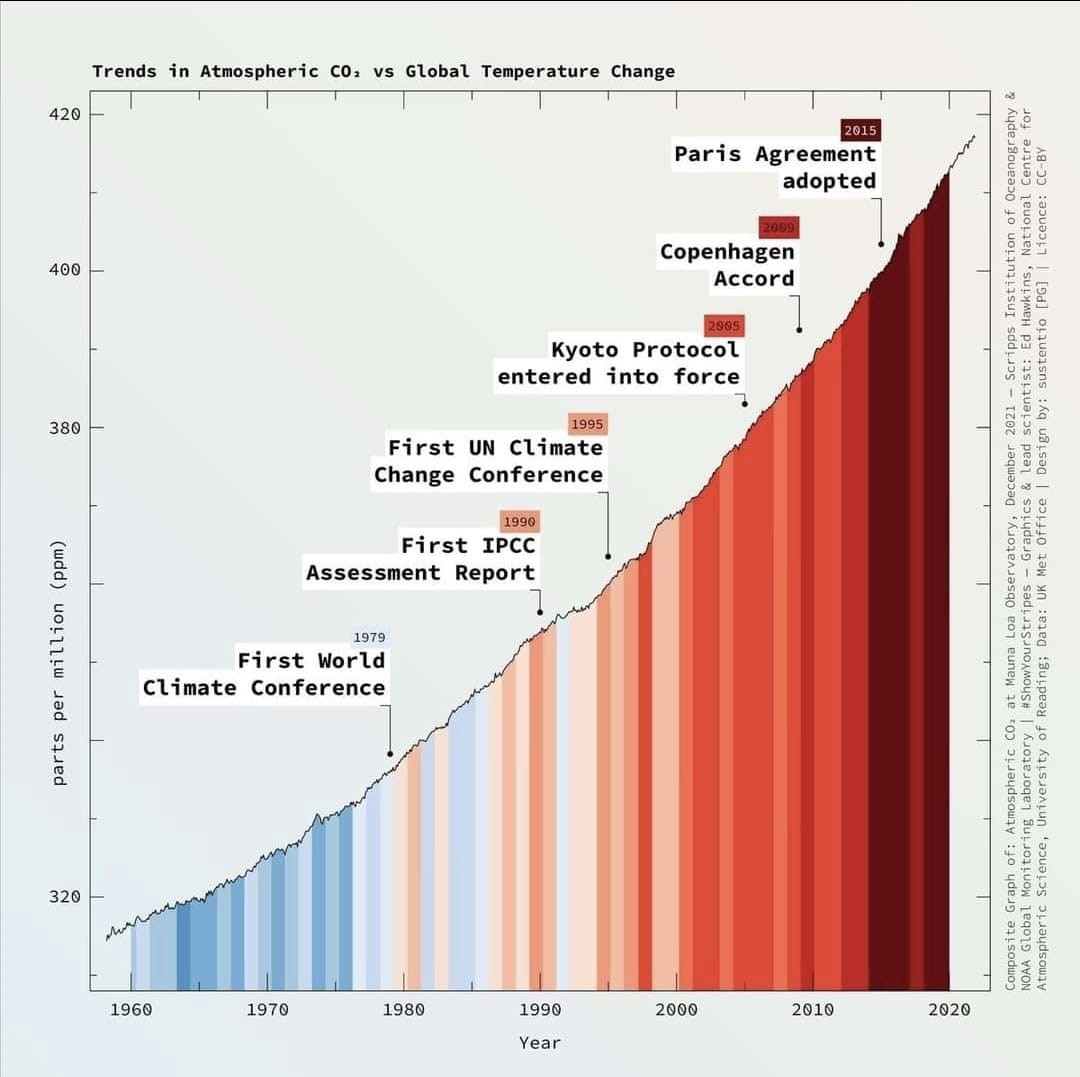

La ciencia fue incorporándose gradualmente como soporte de decisiones políticas nacionales e internacionales: el caso más importante fue la creación en 1988 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPPC), impulsado por el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) y por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que está compuesto por centenares de expertos en diferentes disciplinas, apoyados por el trabajo de aproximadamente cinco mil especialistas. Los informes periódicos del IPCC -el último en 2021-(6) han ido reflejando el avance de la ciencia en la comprensión del proceso de calentamiento global, con hallazgos recientes que confirman la gravedad de la denominada “emergencia climática”. Hoy conocemos mucho mejor, por ejemplo, la relación entre el océano y la atmósfera, que actúa como acelerador del cambio climático, aumentando la frecuencia y la intensidad de huracanes e inundaciones; y también la progresiva pérdida de capacidad del océano como sumidero de GEI, a causa del aumento de la temperatura y de la contaminación en nuestros mares. Sabemos ya que la desaparición de la capa de permafrost en las regiones más próximas al Polo Norte está liberando ingentes cantidades de metano (uno de los más dañinos GEI) y provocando una peligrosa inestabilidad de los suelos, en áreas donde se ubican instalaciones industriales e incluso plantas de energía nuclear.

Lo más relevante es que -a pesar de la dificultad, reconocida por los científicos, para predecir el momento en que el calentamiento global produce efectos irreversibles-, existe un alto consenso sobre la inminencia de ese momento de “no retorno” en numerosos procesos de la vida en nuestro planeta.

La ciencia nos alerta también sobre la conexión entre el cambio climático, la degradación de los suelos, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, conexión que agrava la evolución de cada uno de estos procesos.

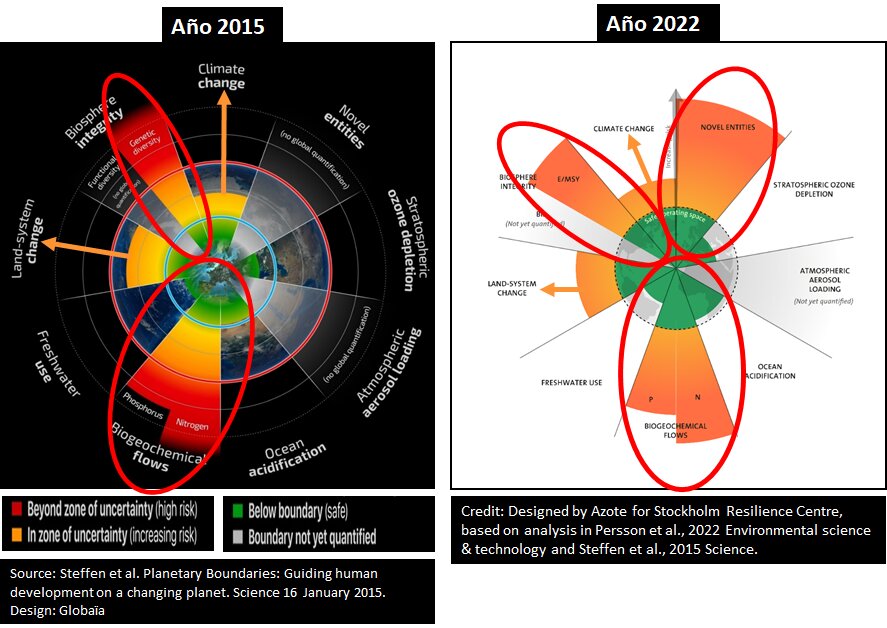

El equipo de científicos del Instituto para la Resiliencia de Estocolmo lleva varios años profundizando en el concepto de los “límites planetarios”, que entre otras cosas permite estimar el momento de “no retorno” anteriormente aludido, en un total de nueve procesos básicos para la supervivencia de la especie humana. (7)

El conocimiento científico ha permitido -además del diagnóstico sobre los desafíos ecológicos- el desarrollo de nuevas tecnologías más eficientes y menos contaminantes, (cruciales para la transición energética gracias al coste decreciente de las energías renovables y de la electrificación del transporte), así como de las denominadas “soluciones basadas en la naturaleza” (por ejemplo, los llamados “filtros verdes” como alternativa a las depuradoras convencionales).

De todo ello se deduce la importancia de tener en cuenta los avances de la ciencia y de la tecnología en la toma de decisiones tanto en el ámbito del sector público como del sector privado: se trata de cuestiones que afectan ya a la salud y a la seguridad de la especie humana, y que por supuesto condicionarán la calidad de vida de las generaciones futuras.

3. La concienciación ciudadana

Toda actuación humana conlleva un impacto sobre el medio ambiente. Nuestra “huella ecológica“ depende de miles de decisiones diarias: aunque esas decisiones pueden tomarse de forma más o menos sostenible, dependiendo de la regulación y de los incentivos establecidos por la legislación, hay una evidente responsabilidad individual en nuestra alimentación, nuestros modos de transporte, nuestros hábitos de consumo… e incluso en nuestras preferencias a la hora de votar a unas opciones políticas o a otras. Y es obvio que no se puede poner permanentemente a un policía detrás de cada ciudadano para comprobar la sostenibilidad de sus actos.

Hoy día las nuevas tecnologías de la comunicación permiten acceder con facilidad a toda la información disponible sobre las causas y las consecuencias de los problemas ambientales; y permiten también compartir esta información con millones de personas, facilitando un auténtico activismo global. Es una buena noticia, ya que sin una implicación mucho más generalizada de la ciudadanía en el necesario cambio de paradigma económico, dicho cambio no será viable o, en todo caso, se producirá demasiado tarde, cuando hayamos superado el punto de “no retorno” en los denominados “límites planetarios”. Los ciudadanos pueden, con sus decisiones sobre lo que consumen, cómo se mueven o cómo votan, influir significativamente en las empresas y en los gobiernos.

Desde la acción pública se puede, y se debe, incentivar la participación pública para avanzar en la concienciación ciudadana en materia ambiental. Un buen ejemplo es la puesta en marcha de la Asamblea Ciudadana por el Clima, prevista en la ley sobre cambio climático, compuesta por cien personas representativas de nuestra sociedad en términos sociales, de género y territoriales, que han presentado recientemente al gobierno sus primeras recomendaciones. (8)

4. Cómo se puede incidir desde la política para acelerar la transición ecológica. El caso de España.

Lo primero que cabe decir es que no sirve de nada promover la transición ecológica desde un ámbito específico del gobierno (local, nacional o supranacional), si no se interiorizan sus objetivos y sus condicionantes en todas y cada una de las áreas de la acción pública. De nada sirve, por ejemplo, que se incentive el ahorro y la eficiencia en el consumo de agua, si desde la política agrícola se continúa fomentando la expansión del regadío, incluso con acuíferos sobreexplotados; de nada sirve exigir responsabilidad ambiental a las empresas dentro de nuestras fronteras, si dichas empresas, gracias a los tratados de comercio y de inversión internacional, pueden deslocalizar parte de su producción hacia países con una regulación ambiental laxa… La coherencia entre las diferentes políticas es crucial para avanzar de verdad en la transición ecológica. Esa coherencia resulta menos compleja de conseguir si quien tiene la responsabilidad en materia de transición ecológica está en un nivel jerárquico superior respecto a los responsables de otras políticas sectoriales. Por eso, la decisión de crear una vicepresidencia para la transición ecológica en el gobierno de Pedro Sánchez, con capacidad para orientar decisiones de distintos ministerios, constituye un hito muy notable que debería ser replicado en las administraciones territoriales.

A nivel europeo se cuenta también con una de las vicepresidencias de la Comisión Europea con análogas competencias.(9)

Existen numerosas medidas útiles para promover el uso de tecnologías más limpias y eficientes, así como para fomentar comportamientos individuales más responsables, comenzando por la educación. Las generaciones más jóvenes ya están aprendiendo, desde muy pequeños, las consecuencias de nuestros actos sobre nuestro entorno natural; las normas vigentes sobre el curriculum educativo exigen reforzar este conocimiento, asociado al aprendizaje de valores éticos fundamentales para que esos niños y niñas sean en el futuro ciudadanos responsables respecto de su propio comportamiento y a la vez exigentes frente a empresas y a gobiernos.

El acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental son derechos incorporados a nuestra legislación desde 2006 (10), año en el que también se creó la Fiscalía especial de Medio Ambiente y Urbanismo, que cuenta actualmente con más de 170 fiscales dedicados a la prevención y persecución de los delitos ecológicos y urbanísticos.(11)

España ha consolidado un potente liderazgo a escala internacional en materia de energías renovables, gracias a una prolongada acción política desde la década de los noventa, interrumpida sólo durante las etapas de gobierno del Partido Popular, que llegó a eliminar los correspondientes incentivos en 2012, provocando entre otras cosas la pérdida de 80.000 puestos de trabajo. Actualmente se está desarrollando una ambiciosa hoja de ruta, el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC) (12), para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paris sobre reducción de las emisiones de GEI, hasta alcanzar la plena descarbonización de nuestra economía en el año 2050. El PNIEC contempla además un calendario de cierre de las centrales nucleares, establecido de forma que dicho cierre se produzca cuando esté plenamente garantizado el suministro alternativo de electricidad.

El transporte (terrestre, marítimo y aéreo) es uno de los sectores donde resulta más difícil reducir la correspondiente contaminación, al consumir casi exclusivamente combustibles fósiles, causantes tanto del cambio climático como de importantes problemas de salud. La Comisión Europea está avanzando en el establecimiento de normas que, entre otras cosas, prohibirán la venta de vehículos que utilicen gasolina o diesel a partir de 2035, impulsando con potentes incentivos el vehículo eléctrico, así como el uso de biocombustibles y del transporte público.

Una de las cuestiones más complejas para el éxito de la transición ecológica en España es la política del agua, ya que todavía parte de la opinión pública (en particular en el medio rural) sigue convencida de que la simple construcción de embalses o conducciones garantiza sin límite los recursos hídricos. Lamentablemente, el cambio climático comporta ya una drástica reducción de precipitaciones que se acentuará en los próximos años, y que obliga a cambiar el enfoque de oferta hasta hoy dominante. Las condiciones climáticas exigen un replanteamiento de las actividades agrícolas y ganaderas para una mejor adaptación al cambio climático, a partir de una reducción del uso del agua para regadío, que supone en la actualidad más del 80% del consumo total del agua.

Es urgente además evitar la contaminación y la sobreexplotación de los acuíferos, así como la consideración de los denominados “caudales ecológicos”, es decir del establecimiento de un volumen de agua no destinable a ningún uso consuntivo, para preservar la biodiversidad fluvial y la necesaria aportación de sedimentos y de agua dulce en las desembocaduras de los ríos, para garantizar también la estabilidad del litoral así como la biodiversidad marina.

Actualmente se están tramitando los nuevos planes hidrológicos de todas las cuencas hidrográficas, para adaptarlos a las exigencias de la Comisión Europea.

Por último,- sin perjuicio de muchas otras medidas – cabe destacar la importancia de la preservación y restauración de la biodiversidad marina, objeto de Estrategias ya aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dichas estrategias deben contribuir tambien tanto a la fijación de población en el medio rural como a la garantía de suministro de alimentos y a la prevención de enfermedades. La pandemia del COVID 19 ha puesto de manifiesto la estrecha relación existente entre nuestra salud y la salud de los ecosistemas: más del 70% de las enfermedades infecciosas son la consecuencia de alteraciones en los mismos. (13).

La existencia de los fondos europeos Next Generation supone una extraordinaria oportunidad para impulsar la transición ecológica en España, ya que el 40% de los 140.000 millones de euros concedidos a nuestro país tienen que destinarse precisamente a dicha transición. Y, lo que no es menos importante, la aplicación de la totalidad de los fondos tiene que cumplir el principio de “no regresión ambiental”, es decir que no podrán financiar inversiones que resulten perjudiciales para el medio ambiente.

Vivimos, por lo tanto, un momento excepcionalmente positivo en términos de compatibilidad entre economía y ecología. Pero no cabe ignorar el avance de planteamientos negacionistas respecto del cambio climático o de la Agenda 2030 -esa hoja de ruta, comprometida por nuestro Gobierno, que integra objetivos económicos, sociales y medioambientales con un acertado enfoque holístico-.

Notas: (1) Cumbre de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1972. www.un.org (2) Club de Roma, “Los límites del crecimiento”, D. Meadows y otros, Fondo de Cultura Económica, 1972. (3) R. Carson “Primavera Silenciosa” Editorial Crítica, 1962. (4) “Más allá del PIB”, Banco Mundial, 2021. (5) UNICEF: "Medio ambiente e infancia” 2022 www.unicef.org. (6) IPCC: “Sexto Informe”, 2021 www.ipcc.es , 9 agosto 2021. (7) Instituto para la Resiliencia de Estocolmo. “Planetary bounderies”, Nature 2009. (8) Asamblea Ciudadana para el Clima. www.asambleaciudadanadelcambioclimatico.es (9) Frans Timmermans, Vicepresidente para el Pacto Verde Europeo. (10) Ley 27/2006 de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. (11) Incorporada en la Ley 10/2006 de 28 de abril por la que se modifica la Ley 43/2003 de Montes. (12) Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 www.miteco.es. (13) Fernando Valladares: “La ciencia tiene que aprenderse a hacer valer”. Ethic, 31 marzo 2022.

Comentario de prueba con texto «dummy».